По Волоколамскому шоссе: первая ГЭС, две усадьбы и «штурмгешутц» - «GAC»

Все-таки дорога, как бы она не называлась – трасса, шоссе, тракт, автобан, хайвей или как-то иначе, это совершенно особый и слегка мистический объект. Неслучайно возникла латинская поговорка Via est vita – «дорога – это жизнь». А еще на ленту дороги, как на нитку основы, нанизаны, как бусы, эпизоды истории, причем из самых разных эпох. Про некоторые из них, с которыми можно столкнуться во время поездки по Волоколамскому шоссе, мы сегодня и расскажем.

Эпизод первый: предтечи ГОЭЛРО

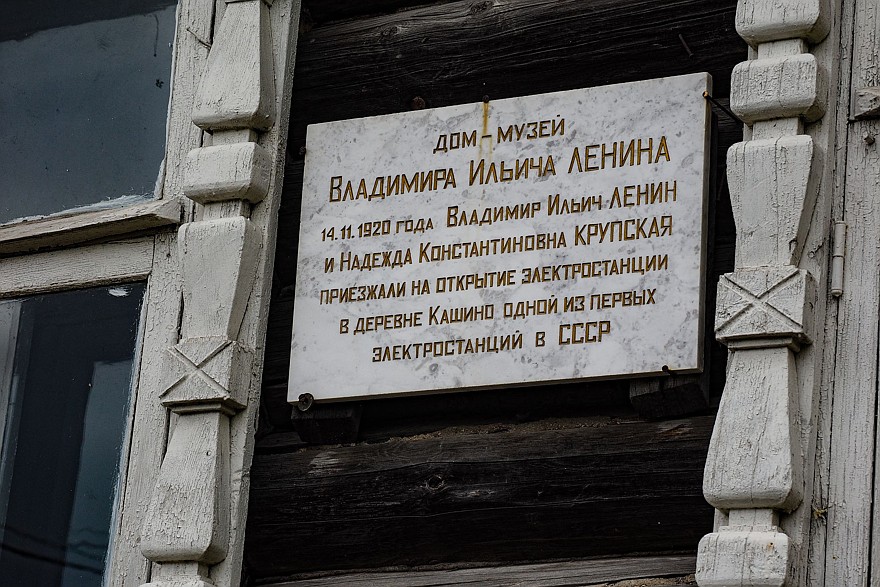

Долгосрочный план развития электроэнергетической отрасли в Советской России ГОЭЛРО был принят 22 декабря 1920 года. Комиссия по разработке этого плана под руководством Глеба Максимилиановича Кржижановского была создана еще в феврале-марте все того же 1920-го, и ее работа широко обсуждалась в прессе. Нет ничего странного в том, что когда в ноябре Ленин получил приглашение на открытие в селе Кашино сельской электростанции, которую построило кооперативное общество «Заря», отказаться от приглашения он не мог: это было свидетельством столь любимого им «живого творчества масс». На торжественный запуск электростанции, который состоялся 14 ноября, отправились Ленин, Крупская и Кржижановский.

Событие получилось громкое, о нем писали все газеты. Электростанция, конечно, по нынешним меркам едва тянула по мощности на компактный дизель-генератор, но в селе в домах появилось электричество, а журналисты придумали выражение «лампочка Ильича». Но во время события выяснилось, что в соседнем селе Ярополец уже больше года работает самая настоящая гидроэлектростанция! А дело было так.

Ярополец был селом зажиточным, и населял его трудолюбивый и, как бы сейчас сказали, креативный народ. Там при клубе даже работал народный самодеятельный театр, где ставили русскую классику. Чтобы осветить постановку пьесы «Лес» Островского, местные энтузиасты во главе с руководителем драмкружка Александром Макарцевым решили запустить самодельную микроэлектростанцию. Приделали динамо-машину к 5-сильному моторчику от льнообрабатывающего пункта, для передачи энергии использовали телеграфные провода. И в Народном доме засветились первые четыре электролампочки. Надо ли говорить, с каким успехом прошла пьеса при электрическом освещении, учитывая, что крестьяне до этого никогда не видели такого чуда. Но на что-то большее мощности генератора не хватало.

Идею подхватил коллектив энтузиастов во главе с учителем труда местной школы Петром Кириллиным. Кроме него в группу, получившую название «кулибинцы», вошли врач Петр Соколов, кооператоры Виктор Додогорский и Михаил Голубенков, Алексей и Георгий Харитоновы, Василий Михеев, агроном Андреев и страховой агент Любимов. В итоге они решили построить ГЭС на основе водяной мельницы, уже действовавшей в усадьбе Чернышевых. В итоге станция была запущена и выдала мощность в 12,5 КВт, что позволило осветить село. Однако река Лама явно позволяла снять с плотины большую мощность, и в Яропольце решили воспользоваться приездом в соседнее село вождя мирового пролетариата, послав к нему ходоков. Ленин и Кржижановский действительно поехали в Ярополец, все осмотрели и обещали помочь с реконструкцией, причем обещание свое выполнили. В 1921 году станция была реконструирована, вместо водобойного колеса была установлена турбина. Мощность станции довели до 48 КВт, что позволило электрифицировать еще несколько соседних деревень.

В 1939 году станцию и ее гидротехнические сооружения еще раз модернизировали, было построено новое здание генераторной, а станция получила имя В. И. Ленина. Но осенью 1941 года Ярополец стал местом ожесточенных боев, село на два месяца заняли немцы, которые и взорвали станцию перед отступлением.

После войны этот объект восстановили, и он проработал до 1980 года, когда окончательно был выведен из эксплуатации и получил статус музея. В наши дни все, что связано с именем Ленина, несколько подрастеряло свой сакральный статус. Оба здания с самым интересным с технической точки зрения содержимым оказались закрыты на замок и безлюдны. Сегодня в Кашино можно полюбоваться на сам дом и наличники с красивой деревянной резьбой. Ну и на табличку «Музей Ленина».

Яропольская ГЭС предлагает куда больше интересных объектов. Есть живописный подковообразный водосброс плотины, водозаборы с перекрывающими заслонками и решетками, защищающими агрегаты от плывущего по воде мусора. Есть бетонированный канал, по которому вода поступала к гидроагрегату. Ну и есть новое здание электростанции. Оно, к сожалению, тоже закрытое, но через окно можно рассмотреть очертания генератора. Дорога, ведущая к ГЭС, изрядно разбита, но сама территория выглядит вполне симпатично, и сюда приезжает немало людей – прогуляться по дорожкам вдоль Ламы, искупаться, забросить удочку…

Эпизод второй: две усадьбы, две судьбы

В Яропольце рядышком разместились две старинные дворянские усадьбы. Одну из них я уже упомянул – это усадьба Чернышевых, в которой и была построена мельница, превращенная затем в гидростанцию. История этой усадьбы такова: в 1717 году первый граф Чернышев и его жена приобрели северо-восточную часть Ярополецкой волости. В 1760 году первый московский генерал-губернатор Захар Чернышев принялся за обустройство в Яропольце своего «дворянского гнезда». Усадьба считалась одной из богатейших в Подмосковье: роскошный дворец с лепной внутренней и внешней отделкой, многочисленные скульптуры работы Шубина, Мартоса, Решта, Триппеля. Здесь останавливалась «матушка Екатерина» (императрица Екатерина II, она же – Великая), и имение так ей понравилось, что она говаривала, что будь оно поближе к Москве – сделала бы Ярополец своей загородной резиденцией.

В 30-х годах XIX века в поместье наступило «некое неустройство»: последний из наследников попал в опалу и ссылку за участие в восстании декабристов, имение было объявлено выморочным. Владельцами стали сначала Чернышевы-Кругликовы, а затем – Чернышевы-Безобразовы. После революции 1917 года хозяева эмигрировали, усадьба была национализирована, а имевшиеся в ней произведения искусства отправлены в центральные музеи и областной краеведческий музей. Именно туда в 1924 году была перевезена «большая коллекция географических карт, рисунков, гравюр, фарфора, бронзы и около тысячи книг». Затем в усадьбе размещались сельская лечебница и детский санаторий, ну а во время Великой Отечественной здание подверглось серьезным разрушениям. Во время немецкой оккупации пропали многие произведения искусства. На долгие годы усадьба была попросту заброшена, и хотя неоднократно принимались решения о проведении в поместье реставрационных работ, на сегодня состояние комплекса все такое же – «руины обыкновенные».

Серьезно был поврежден и возведенный по инициативе графа Чернышева Храм Казанской иконы Божией Матери, в котором разместилась и усыпальница Чернышевых. Построенный в стиле классицизма храм действительно очень необычен: элегантный портик с четырьмя ионическими колоннами и два крыла с симметрично расположенными куполами, создающие горизонтальный, а не вертикальный объем. Архитекторы до сих пор спорят, кто был автором изначального проекта: Матвей Казаков, Василий Баженов или неизвестный архитектор казаковско-баженовского круга. Тем не менее не подлежит сомнению, что в строительстве участвовал известный архитектор Карл Бланк, который придумал квадратные в плане купола. Храму повезло несколько больше: в 2016 году здесь начались противоаварийные и восстановительные работы, и на сегодня отреставрированы стены и купола.

Расположенной рядом второй усадьбе, принадлежавшей роду Гончаровых-Загряжских, повезло значительно больше. Изначально поместье было пожаловано царевной Софьей Алексеевной отставному казацкому гетману Петру Дорошенко. Затем внучка гетмана Екатерина Дорошенко принесла поместье в приданое своему мужу, генерал-поручику Александру Загряжскому. Генерал всерьез взялся за строительство – в кругу его семьи бытовала легенда, что главное здание строил сам Растрелли, хотя куда более вероятно, что к нему приложили руку архитекторы «второго эшелона» – Еготов, Бакарев или Назаров.

В 1821 году усадьбу унаследовала внучка Загряжского Наталья, которая в 1807 году вышла замуж за промышленника Н. А. Гончарова. Их дочь Наталья стала женой Александра Сергеевича Пушкина. Поэт дважды останавливался в поместье, и ему даже были выделены постоянные апартаменты. Благодаря «пушкинской теме» последней владелице усадьбы, Елене Борисовне Гончаровой, удалось выбить «охранную грамоту» отдела по делам музеев и охране памятников старины при Наркомпросе, запрещавшую реквизицию и вывоз любых ценностей из усадьбы.

Местные крестьяне, конечно, по кирпичикам разобрали ряд хозяйственных построек, но главные здания остались в первозданном виде. В усадьбе снимались целый ряд кинофильмов: «На графских развалинах», «Очарованный странник», «Барышня-крестьянка», «Репете». Сейчас в бывшем поместье Гончаровых размещается пансионат МАИ, но память о визитах Пушкина сохраняется вполне бережно. И такой забавный момент: перед главным входом стоит бюст Пушкина. Бронзовый поэт смотрит на бронзовый же барельеф все того же Пушкина на стене. Ну а Пушкин со стены смотрит на свой бюст.

Неплохо сохранилась и заложенная еще при генерал-поручике Загряжском и перестроенная в начале XIX века церковь Рождества Иоанна Предтечи. С точки зрения архитектуры храм представляет собой типичный «восьмерик на четверике», с характерными для развитого классицизма тосканскими портиками, а вот глава купола в виде большого увенчанного крестом золотого шара выглядит очень оригинально. В 30-е годы храм закрывался, в нем располагались то общежитие, то клуб и кинотеатр, но здание содержалось в порядке. Рядом с церковной стеной – старинное надгробие без таблички и надписи, а также бетонный куб с замурованным в него обломком колокола. Табличка гласит, что звон этого колокола 14 ноября 1920 года собирал народ на встречу с В. И. Лениным. Но потом этот колокол все-таки сбросили с колокольни и разбили, о чем пожалели и обломок решили сохранить. Все-таки удивительные кренделя порой выписывает история.

Эпизод третий: курсанты и саперы

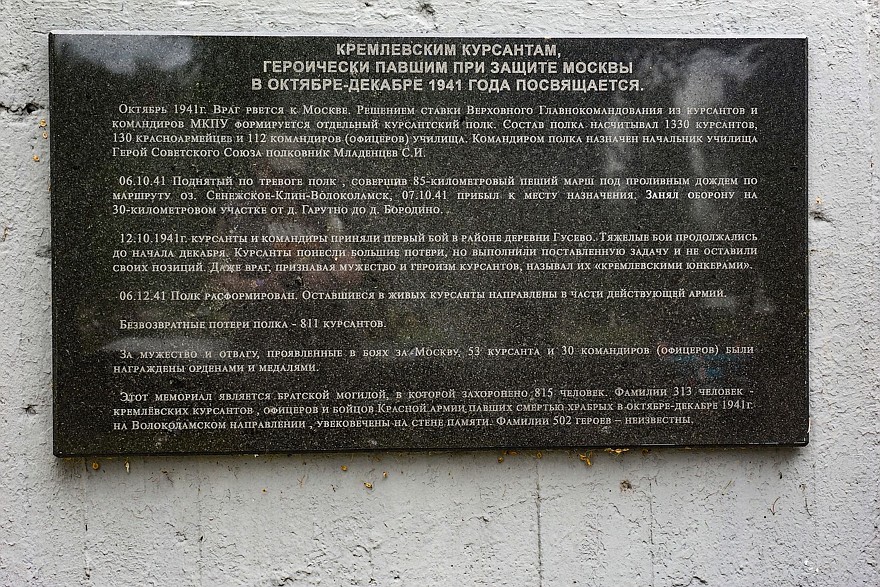

Волоколамское шоссе может выступать не только трассой, ведущей по «оси t», то есть по оси времени, и позволяющей попадать то во времена Ивана Грозного, то в эпоху Екатерины Великой. Во время Великой Отечественной Волоколамское шоссе стало для вермахта одним из основных «панцерштрассе» – танковых шоссе. Не случайно именно это направление стало местом ожесточенных оборонительных боев. В Яропольце и в его окрестностях по берегам Ламы проходил один из рубежей обороны. Честно говоря, изначально я планировал поискать в окрестных полях сохранившиеся ДОТы нескольких типов, тем более что поисковики уже отметили их координаты и выложили в Интернет. Но стоило мне подъехать к первому же съезду в поле, как я понял, что от этой идеи лучше отказаться: GAC GS 3 только называется кроссовером. На деле же это просто хэтчбек с защитным пластиковым обвесом и слегка увеличенным дорожным просветом, а для такого рода экспедиций требуется либо кроссовер, заточенный под оффроуд, либо настоящий внедорожник с понижающей передачей. Но один ДОТ я все-таки нашел, поскольку он является частью мемориала памяти полка Кремлевских курсантов.

Осенью 1941 года, после поражения под Ельней и вяземского котла, советскому командованию пришлось пойти на абсолютно чрезвычайные меры. В том числе – на переформирование нескольких военных училищ в линейные полки. Курсанты и преподаватели Московского пехотного училища имени Верховного Совета стали бойцами и командирами отдельного Кремлевского полка, который совершил 85-километровый пеший марш и успел занять подготовленные рубежи 35-го укрепрайона. Одним из элементов рубежа стал и ДОТ №19 в Яропольце, превратившийся в часть мемориала. Этот ДОТ типа «фланкирующий пулеметный полукапонир» действительно был построен еще в 41-м: и на его стенах есть следы пуль и осколков. Такие ДОТы представляли собой бетонный каземат с амбразурой, направленной не прямо на врага, а под большим углом. Амбразуру прикрывала пристроенная бетонная стенка, которая не только защищала пулеметчиков от выстрелов противника, но и скрывала от него огненный цветок, распускающийся на стволе работающего пулемета.

Один из боев, который произошел 18 ноября у деревни Строково, на 114-м километре Волоколамского шоссе, практически никому не известен. Тогда взводу сапёров (а точнее, 11 оставшимся от него бойцам) под командованием младшего лейтенанта Петра Фирстова был отдан приказ прикрыть отход 1077 полка 316-й панфиловской дивизии на новые позиции. Бой продолжался 5 часов, практически весь световой день, в течение которого 11 человек сдерживали продвижение двух десятков фашистских танков и сотен солдат. К вечеру в живых осталось только три человека.

В 1981 году в память о сороковой годовщине этих событий по инициативе и силами командования Инженерных войск Советской Армии на 114-м километре был воздвигнут монумент «Взрыв». По замыслу его автора, архитектора Веселовского, главным элементом мемориала должен был стать реальный немецкий «панцер». В этой роли выступил самоходное штурмовое орудие «Штурмгешутц» Stug III, поднятое поисковиками в окрестных болотах.

Эпизод четвертый: они были первыми

Все-таки внутри почти каждого солидного мужчины сидит вихрастый пацан, а для пацанов танки имеют особую притягательную силу. Поэтому военно-исторический музей в подмосковном поселке Снегири стал завершающей точкой моей поездки.

Музей в Снегирях создан группой энтузиастов в 1967 году, но уже в 1986 он сменил статус с «народного» на «государственный». На самом деле это не просто музей, а огромный мемориальный комплекс. У въезда на парковку вас встречает мемориал «Последний рубеж» – танк Т-34-85 и бетонные «зубы дракона». Далее – мемориал воинам-сибирякам с вечным огнем, скульптурная композиция, появление которой еще лет 30 назад было невозможно – «Пресвятая матерь божия, покровительница святой Руси, даровавшая Победу в Великой Отечественной войне», за ней – главное здание музея. И далее – площадка с танковой и артиллерийской техникой.

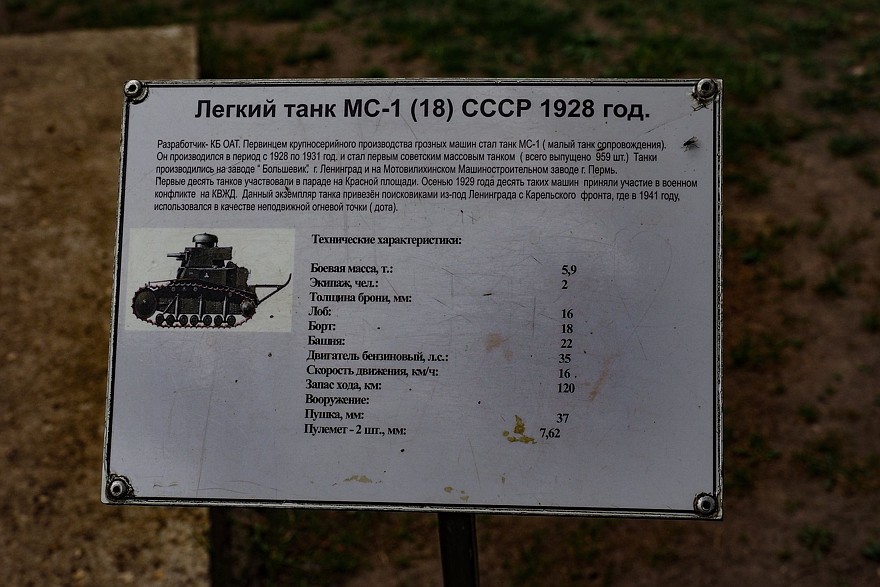

Первый экспонат, который вы видите, это Т-18 (МС-1). Конкретный экземпляр был вкопан в землю в качестве бронированной огневой точки, а затем тщательно восстановлен.

Т-26, выпускавшийся на трех заводах, является лицензионной копией английского Vickers Mk E. Этот танк действительно стал эпохой в истории бронетанковых частей РККА. На них повоевали в Испании, у озера Хасан, на Халхин-Голе и в снегах Финляндии, где им довелось лоб в лоб столкнуться с такими же танками, но английского происхождения.

Эпизод пятый: тигры и зверобои

Вообще на «танковой площадке» в Снегирях немало интересных образцов. Например. танки ИС-2 и ИС-3. Один из них реально повоевал и стал одним из символов Победы, а вот ИС-3 на войну опоздал, зато произвел фурор во время совместного парада в Берлине, состоявшемся в сентябре 1945 года. Впоследствии эти танки оставались на вооружении Советской Армии вплоть до 60-х годов.

Или взять парочку средних американских танков M4 Sherman. Не стоит думать, что на «Шерманах» воевали только бравые американские джи-ай вроде героев фильма «Ярость» с Брэдом Питтом. СССР получил в порядке ленд-лиза более 4000 таких машин, и советским танкистам они пришлись вполне по душе, в первую очередь – по причине надежности и комфортных условий работы экипажа. Но после высадки в Нормандии и встречи с «Тиграми» и «Пантерами» эйфория развеялась как дым – немецким «кошкам» эти «Шерманы» оказались на один клык: за девять месяцев боев после высадки одна только 3-я танковая дивизия США потеряла 1348 машин.

Да, PzKfz VI Tiger оказался очень грозной машиной. Он и выглядит более чем серьезно, даже в не самом лучшем состоянии – на танковую площадку музея «Тигр» попал с одного из полигонов, где его использовали в качестве мишени. И даже в полигонных условиях артиллеристам не всегда удавалось проковырять «тигриную шкуру».

На Восточном фронте «тигры» получили грозного врага – самоходные установки СУ-152 и ИСУ-152, вооруженные 152-миллиметровыми пушками.

Немало интересного найдется в музее и в плане артиллерийских систем, в том числе – знаменитые «Сталинские кувалды», 203-миллиметровые гаубицы Б-4 и 152-миллиметровые пушки Бр-2. Эти орудия составляли костяк артполков резерва главного командования. Отличительная особенность этого «дуплекса» – гусеничный ход. С одной стороны, он утяжелял и усложнял конструкцию, но с другой – обеспечивал уверенное перемещение тяжелых орудий даже в условиях распутицы.

Ну и в завершение хочу упомянуть еще один образец гусеничной техники – легкобронированный тягач МТ-ЛБ. Этот гусеничный транспортер, изначально предназначенный для буксировки орудий и перевозки их расчетов, был разработан в 1964 году, причем в его конструкции широко использовались автомобильные агрегаты. В результате дешевая и конструктивно очень простая, проходимая и недорогая машина оказалась воистину универсальной: на ее базе для армии выпускались командно-штабные и санитарно-эвакуационные машины, МТЛБ использовалась как шасси для зенитно-ракетных комплексов ближнего действия и как носители ПТУРов, в ряде случаев она выступала как эрзац-бронетранспортер и боевая машина пехоты.

И вот что еще мне показалось очень примечательным: вся эта грозная бронетехника стала излюбленной площадкой для детских игр. Может быть, я – прекраснодушный идеалист, но мне бы очень хотелось, чтобы в будущем так все и было. Чтобы танки нужны были только для того, чтобы их рисовали и на них играли дети.